Das ständige Scheitern am abgründigen menschlichen Dasein

Kritik: Beckett Bruchstücke, Theater Quadrat

Text: Robert Goessl - 11.11.2025

Rubrik: Theater

Ein Spiel mit der Absurdität der menschlichen Existenz zeigt das Theater Quadrat mit vier Kurzstücken von Samuel Beckett, die ohne nennenswerte Bühnenumbauten aneinandergehängt wurden. „Katastrophe“, „Bruchstück II“, „Was wo“ und „Ohio Impromptu“ öffnen Gedankenwelten, die auf den ersten Blick oft anders erscheinen, als sie sind, und erst im Kopf des Betrachters, sich zwanghaft zu einer Idee versuchen zu vereinen, als würden Becketts Worte durch das Sieb der eigenen Vorstellungen und Gedanken sich weiter zu einer selbstreflektierenden Welt extrahieren.

Den optischen Kern bildet ein die Bühne beherrschender Rahmen, die insgesamt den Minimalismus in Becketts Texten widerspiegelt. Es gibt kaum Farben, alles spielt sich in Schwarz-Weiß und Grautönen ab. Meist ist es auch dunkel auf der Bühne, mit wenig fokussiertem Licht. Die Pausen erscheinen ebenso wichtig wie der gesprochene Text, wobei bei diesem zeitweise fast jeder Satz wie eine Waffe wirkt, mit seinen Wörtern als Patronen. Es ist ein Spiel um das unterbewusste Gefühl, dass etwas nicht stimmt, ohne dass man es klar benennen könnte, als wäre man in einer archetypischen Situation ohne Ausweg gefangen. Dabei werden auch Hierarchien abgebildet, die menschliche Abhängigkeiten zeigen, wobei sich manchmal auch eine Machtverschiebung zwischen den Figuren ergibt als strenge Wiedergabe einer Sprachpartitur.

Katastrophe: Alexander Kropsch weißt Sissi Noé an, Andreas Stangl richtig zu präsentieren (Fotocredit Nicolas Galani)

Der Vorgang ist das Ziel – das Ergebnis ist exakt, aber willkürlich

In „Katastrophe“, von Beckett anlässlich der Verhaftung von Václav Havel verfasst, ergibt sich ein Spiel zwischen Macht und Ohnmacht. Ein Mensch (Andreas Stangl) wird vollkommen einer übergeordneten Macht ausgeliefert, er wird zu einem sprachlosen Objekt, das von einer ängstlich dienenden Figur ( Sissi Noé ) nach Befehlen ihres scheinbar allmächtigen Vorgesetzten (Alexander Kropsch) auf einem Sockel stehend in Position gebracht wird. Die Befehle werden nicht hinterfragt, sie werden mit Übereifer ausgeführt, möglichst auch mit vorauseilendem Gehorsam, obwohl sie, mit Willkür und Überheblichkeit vorgebracht, ohne Sinn und Zweck wirken und so zu einer reinen Machtdemonstration mit Demütigung als Selbstzweck werden – inklusive eines zynischen Applauses aus dem Off am Ende. Die große Intensität entsteht dabei vor allem durch die Sprechpausen, die jeden Satz zur Wirkung kommen lassen.

Katastrophe: Andreas Stangl als fertiges Objekt (Fotocredit Nicolas Galani)

Eine pragmatische Untersuchung eines Lebens am Abgrund des Todes

„Bruchstück II“ setzt den kafkaesken Stil fort und die Akteur:innen auf der Bühne bleiben die gleichen. Aus dem hierarchischen Paar werden zwei offensichtlich gleichrangige Beamte an Schreibtischen. Diese scheinen ein weiteres sprachloses menschliches Objekt dahingehend zu beraten, ob es aus dem Fenster in den Tod springen soll oder nicht. Dabei wird sachlich aus Berichten zitiert, aus Zeugnissen von Bekannten, Freunden und Verwandten, auf der Suche nach positiven, lebensbejahenden Ansätzen, und wenn es sich dabei nur um den Kauf eines Lotterieloses handelt. Es werden Akten gewälzt, in einem Spiel mit Licht und Dunkelheit, ohne jegliche empathische Anteilnahme, aber mit erstaunlichem Wortwitz und Leichtigkeit, in der immer etwas Boshaftigkeit mitschwingt, denn man will schließlich auch zu einem Ende kommen, um seinen Zug nach Hause noch zu erwischen. Das Objekt bleibt dabei unbeweglich auf der Bühne, während die beiden Beamten ihrer Arbeit konsequent nachgehen und im Zweifel mehr miteinander beschäftigt sind, als mit ihrem Delinquenten, der während der gesamten Zeit nur unbeweglich vor dem Rahmen auf einem Sockel steht, als wäre er für die beiden zeitweise gar nicht vorhanden.

Bruchstück II: Die Beamten Sissi Noé und Alexander Kropsch im Gespräch (Fotocredit Nicolas Galani)

Meditative Gnadenlosigkeit der Wiederholung

Samuel Becketts letztes Theaterstück „Was wo“, eine Auftragsarbeit für den Steirischen Herbst 1983, wirkt wie ein sich ständig wiederholender Versuch in strenger Choreografie. Drei Personen (Werner Halbedl, Sissi Noé und Andreas Stangl) treffen aufeinander, wobei immer nur zwei aufeinander zutreten und miteinander kommunizieren. Dabei wiederholen sich ständig die gleichen Sätze, in denen es um eine scheinbare Folter auf der Suche nach Informationen geht, wobei der Täter, nachdem er diese nicht bekommen hat, sofort zum nächsten Folteropfer wird. Das Ganze wird zu einer Groteske, da im gesamten Spiel keinerlei Emotionen zu spüren sind, und immer wieder von Neuem begonnen wird. Es ist beim Zusehen fast zwanghaft, zu versuchen, einen tieferen Sinn zu entdecken, doch die verdichtete Absurdität der sich immer wieder wiederholenden Situation entfaltet eher eine meditative Wirkung, die die gnadenlose Konsequenz des Textes kontakariert.

Was wo: Werner Halbedl, Sissi Noé, Andreas Stangl (Fotocredit Nicolas Galani)

„Es bleibt nur noch wenig zu sagen“

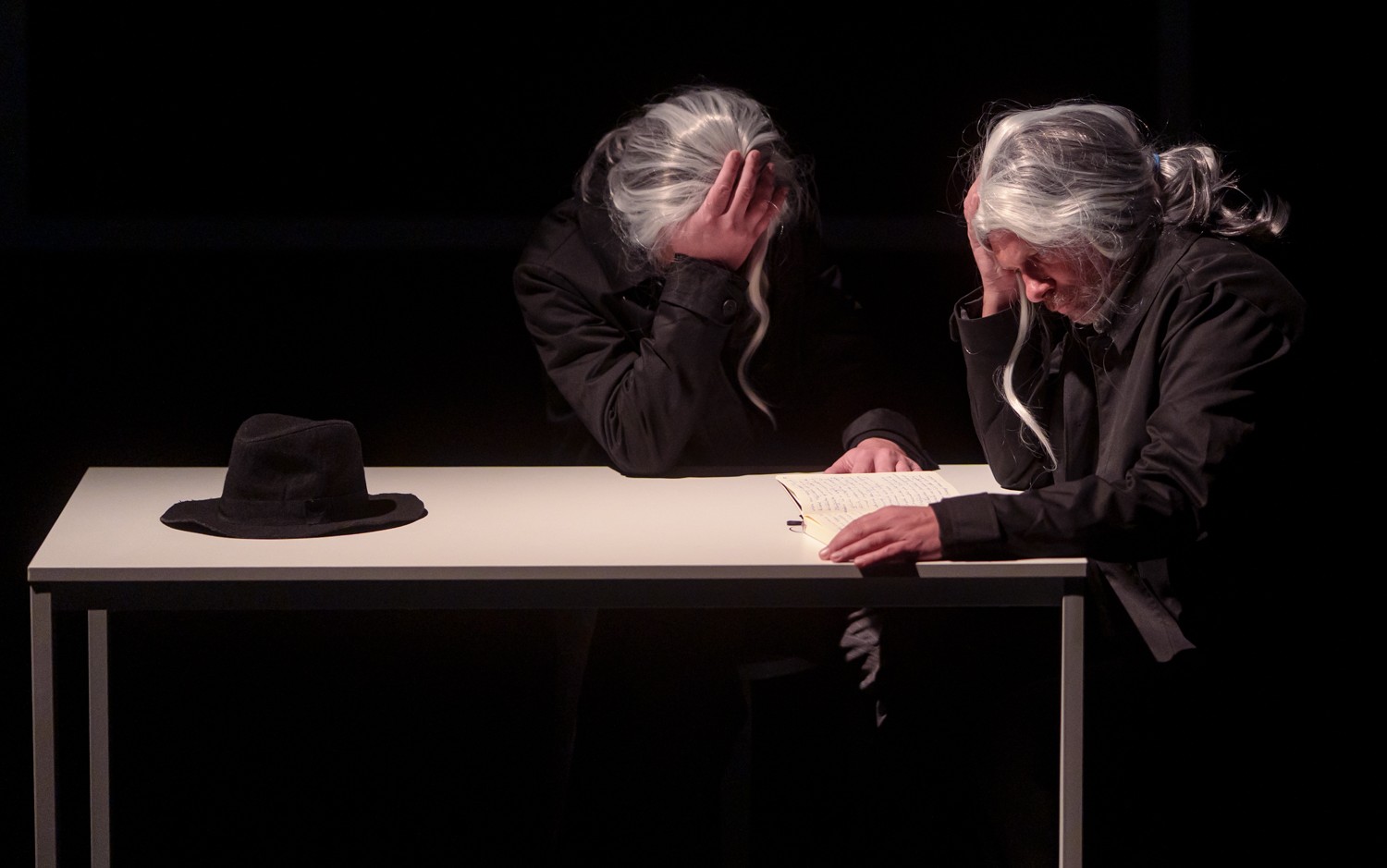

Im letzten Kurzstück „Ohio Impromptu“ sitzen zwei alte Männer, Werner Halbedl und Alexander Kropsch an einem Tisch, die einander wie Zwillinge gleichen. Werner Halbedl liest aus einem Buch Erinnerungen vor, Alexander Kropsch klopft während des Vorlesens zustimmend oder widersprechend auf den Tisch. Der Text wirkt wie das Résumé eines Lebens, von dem wenig zu bleiben scheint, als der Gedanke an Verlust oder die Unmöglichkeit, Dinge ungeschehen zu machen. Dabei sind die Köpfe der beiden Schauspieler ständig nach unten geneigt, als würden sie einander nur am Rande beachten. Der Text wird dabei traurig, mit etwas Trotz gesprochen, jedoch auch mit Bedacht und dem Gefühl, dass ohnehin schon alles gesagt und getan worden ist.

Ohio Impromptu: Alexander Kropsch und Werner Halbedl am Tisch (Fotocredit Nicolas Galani)

Eine Untersuchung an Menschen

Die Inszenierung vom Theater Quadrat zeigt Samuel Beckett in Reinkultur. Es ist ein Abend über die Aussichtslosigkeit und Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins, eine Partitur in Schwarz-weiß und Grautönen, reduziert zu einer dichten Essenz mit dem Scheitern als existenziellem Element des menschlichen Daseins, an dem Sprachlosigkeit und Sprache in einem Raum komprimiert aufeinandertreffen. Falls sich eine Handlung ergibt, vollendete diese sich erst im Kopf des Betrachters als Kunst, die dem Unbewussten versucht, etwas Bewusstes zu unterstellen und damit einen meditativen Raum schafft, in dem das Leben zu Bruchstücken reduziert wahrgenommen werden kann.

Bruckstück II: Alexander Kropsch und SIssi Noé analysieren Andres Stangl (Fotocredit Nicolas Galani)

„Beckett Bruchstücke“ von Theater Quadrat im Theaterhaus, Kaiser-Franz-Josef-Kai 50

Zu sehen sind: „Katastrophe“, „Bruchstück II“ , „Was wo“ und „Ohio Impromptu“

Darsteller:innen: Sissi Noé, Werner Halbedl, Alexander Kropsch, Andreas Stangl

Konzept: Werner Halbedl

Inszenierung: Theater Quadrat

Ausstattung: Sissi Noé

Technik: Peter Spall

Termine:

13.11. (Do), 14.11. (Fr), 15.11. (Sa), 19.11. (Mi), 21.11. (Fr), 22.11. (Sa) jeweils 19:00

Kartenlink

Bruchstück II: Ein Funken Hoffnung im Dunkel das Daseins (Fotocredit Nicolas Galani)