Zwischen Insel und Identität

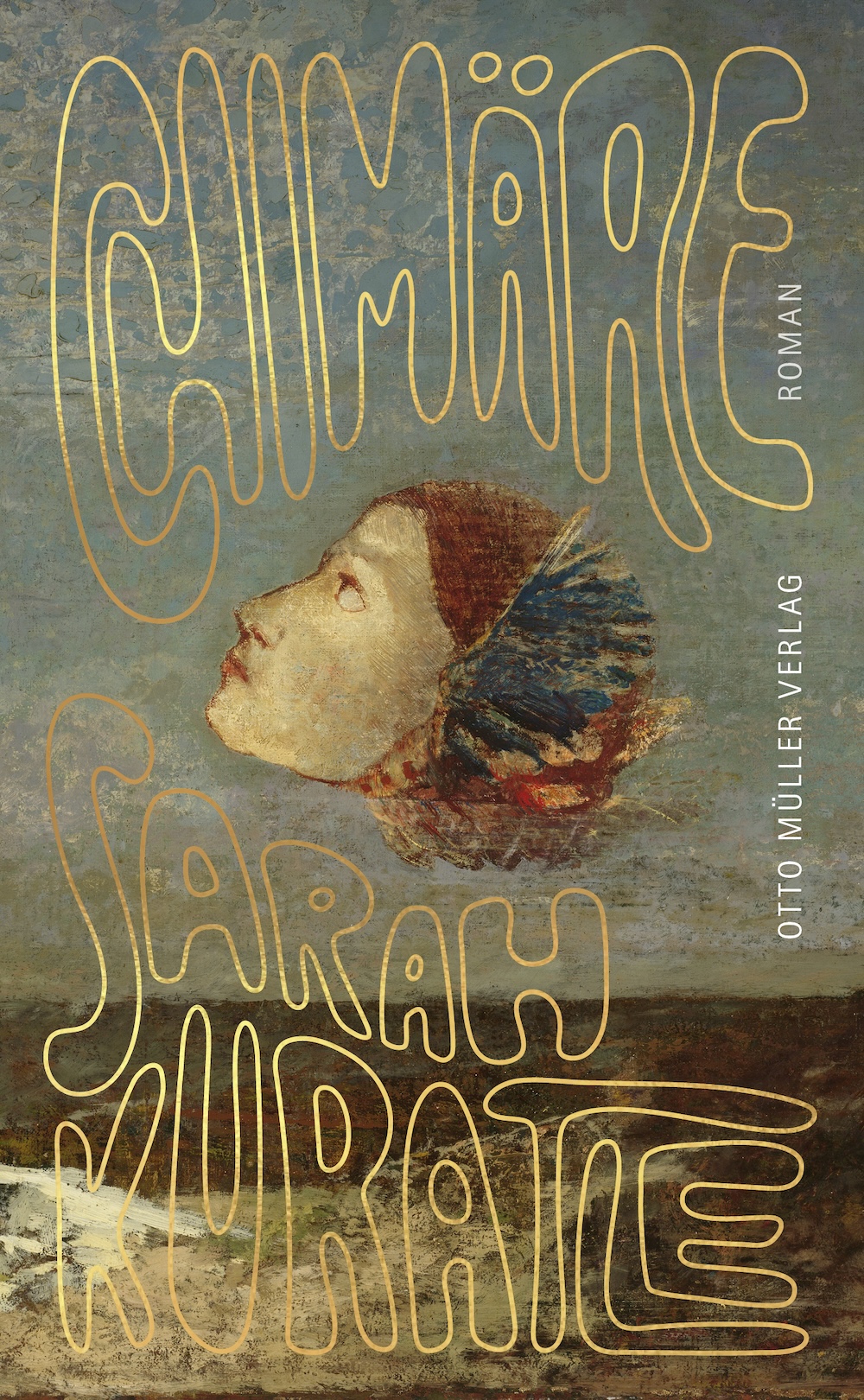

Buchkritik: Chimäre, Sarah Kuratle, Otto Müller Verlag

Text: Sigrun Karre - 12.11.2025

Bereits mit ihrem 2021 erschienenen Erstling Greta und Jannis im Otto Müller Verlag hat Sarah Kuratle einen Ton weit abseits der Trends angeschlagen und damit für Aufhorchen gesorgt. Im Herbst 2025 ist mit Chimäre ihr zweiter Roman erschienen: Erneut geht es um eine seltsame Gemeinschaft, die diesmal nicht im Gebirge, sondern auf einer imaginären Insel angesiedelt ist.

Dort versuchen Lehrer:innen und Schüler:innen, bedrohte Pflanzenarten zu retten. In dieser isolierten Welt wachsen Alois und Gregor als engste Freunde auf. Alois wird auf der Insel als Junge gelesen. Als die erste Menstruation einsetzt, verlässt Alois die Insel und trägt am Festland den Namen Alice. Gregor bleibt zurück; zeichnend versucht er, ein mehrfach angedeutetes Trauma zu bewältigen. Tera, eine Fremde, die in den Gärten auftaucht, nähert sich ihm an. Chimäre ist kein Roman, der auf Handlung baut. Szenen stehen nebeneinander, jedoch nicht isoliert, sondern in assoziativer Weise aufeinander bezogen. So entsteht ein komplexer Textorganismus, dessen inhaltliche Frage nach Identität sich in sprachlicher Fluidität widerspiegelt.

Text im Schwebezustand

Als Figur bleibt Alice ohne psychologische Ausleuchtung, wer sie ist, bleibt in der Schwebe: „Halb Wasser, halb Wind, eine Chimäre, das will sie auch sein.“ Ihre Bewegung durch die Landschaft wirkt wie ein Tasten nach Konturen, nach einem Umriss, der noch nicht gefunden ist. Gregor und Tera treten nicht als Gegenpole hinzu, sondern als Varianten der Frage: Wie entsteht ein Selbst, das nicht auf Abgrenzung basiert, sondern auf Durchlässigkeit? Chimäre von Sarah Kuratle entfaltet seine Wirkung zu einem großen Teil aus dem Ungesagten. Es ist ein Text, der atmosphärische Zwischenräume öffnet und gerade dadurch, bei aller sprachlichen Poesie, bestechend leicht wirkt. Roman im eigentlichen Sinn ist das keiner – doch ebenso wenig ein demonstrativer Versuch, Genregrenzen zu sprengen oder Originalität zu erzwingen. Vielmehr scheint Sarah Kuratle nach der sehr positiven Resonanz auf ihren Erstling Übung und Mut gewonnen zu haben im Anschreiben gegen den literarischen Zeitgeist. Dieses Beharren der Autorin entspringt keiner Geste des Widerstands, sondern dem Vertrauen auf eine Sprache, die hellwach, tastend und von großer Genauigkeit ist. Wo der Erstling noch eine deutlichere Rahmung bot – ein fiktiver, aber an Bekanntes angelehnter Ort, eine zugängliche Märchenmotivik –, verlangt Chimäre den Leser:innen mehr ab: vor allem das Aushalten vieler Leerstellen. Auf Verben, die den Sprachfluss stören könnten, verzichtet Sarah Kuratle bewusst. Die Orientierung bleibt spärlich, doch mit zunehmender Lektüre verdichtet sich das Gewebe des Textes und entfaltet eine eigentümliche Spannung.

Lakonische Lyrik zum Mitsummen

Das Buch ist in zehn Kapitel gegliedert, die im Pingpong die Erzählung abwechselnd auf Alice und Gregor lenken. Einige Passagen sind knapp, manche fast hingetupft, über zwei, drei Seiten kommen nur wenige hinaus. Die Sätze sind so melodisch komponiert, dass man sie kaum still lesen kann – man beginnt beinahe unwillkürlich „mitzusingen“, als würde der Text sich eher dem Ohr als dem Auge anvertrauen wollen. Es wimmelt nur so von Tieren, Pflanzen, Farben, labyrinthischen Szenen – dass man sich, der Name deutet es an, ein wenig an Alice im Wunderland erinnert fühlt, ist kein Zufall. Immer wieder zoomt der Text in die Detailansicht: Hände tauchen wiederholt auf, als hätten sie ein Eigenleben; Falten und Kanten erscheinen, als würde die Sprache selbst Silhouetten zeichnen. Obwohl die Handlung überschaubar bleibt, tritt der Text nicht auf der Stelle. Alles bleibt in Bewegung: Der Erzähler beschreibt nicht aus einer menschlichen Ich-Zentrierung, sondern als Beobachter eines organischen Kosmos, in dem Menschen weniger Mittelpunkt als Element sind. Die Sätze sind lakonisch, aber lyrisch gebaut: „Den Mantel lässt sie hängen, steigt durchs Fenster aufs Eis.“ Ein anderer erinnert entfernt an Ingeborg Bachmann oder, um „im Haus“ zu bleiben, an Sarah Kuratles „Verlagskollegen“ Georg Trakl: „Die Zeit geht ins letzte Netz der Spinne.“ Auch sonst bleiben einzelne Zeilen als feine Stiche im Gedächtnis: „Gregor ist der See näher als seine Mutter.“ Mit wenigen Worten wird hier mehr angedeutet, als lange Erklärungen leisten könnten – etwa die beharrliche Erbfolge des Traumas: „Ein Kind ohne Vater wird ein Vater ohne Kind.“ Die Inselgemeinschaft, die versucht, Arten zu erhalten, wird nicht romantisiert. Bewahren bedeutet hier nicht Schutz, sondern Fixierung; darin liegt nichts Lebendiges, sondern nur noch seine Simulation – oder schon der Tod: „Gegen das Aussterben hilft kein Abzeichnen.“ Das bewahrte Café-Marron-Kraut – eine reale, fast ausgestorbene Pflanze – wird zur Metapher für jene paradoxe Form des Fortbestehens, die aus Festhalten entsteht. Überleben und Erstarren geraten hier nah aneinander. Über Krisen von Ökologie, (Geschlechter-)Identität und Trauma ist viel geschrieben worden – doch kaum jemand schreibt aus einer Perspektive, die Kategorien überschreitet, und die Verbundenheit allen Seins so beharrlich und sinnlich fühlbar macht wie Sarah Kuratle.

Sarah Kuratle. (Fotocredit: privat)

Sarah Kuratle

Titel: Chimäre, Roman

Autorin: Sarah Kuratle

Verlag: Otto Müller Verlag

Erscheinungstermin: 08/2025

160 Seiten

ISBN: 978-3-7013-1334-1