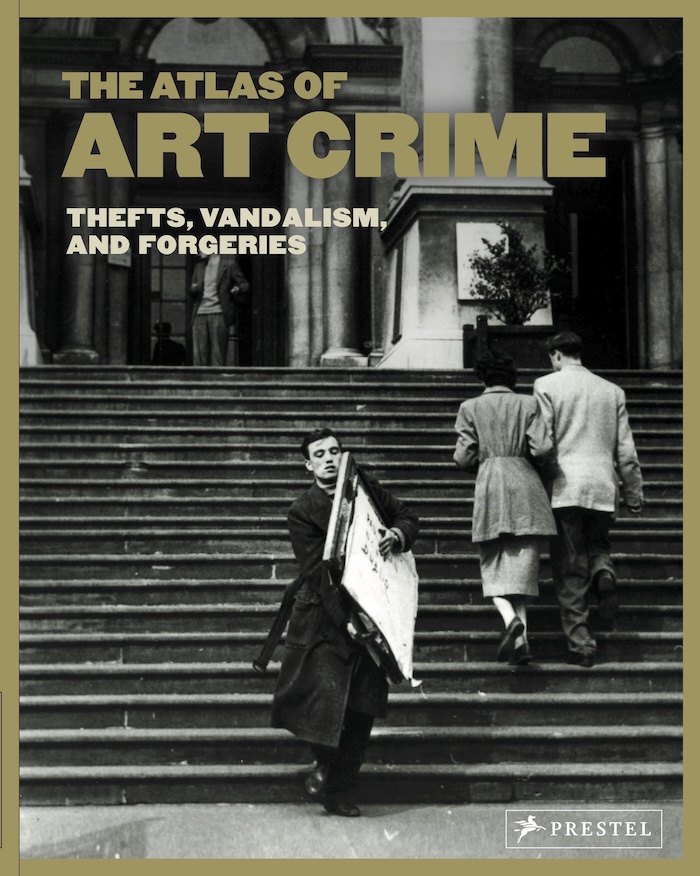

75 aufregende und prägende Kriminalfälle der Kunstwelt im Prestel Verlag

Buchkritik: Atlas der Kunstverbrechen, Laura Evans

Text: Lydia Bißmann - 30.06.2025

Die amerikanische Kunsthistorikerin Laura Evans hat mit ihrem Atlas der Kunstverbrechen einen Band vorgelegt, in dem sie 75 spektakuläre Fälle von Diebstahl, Fälschung und Vandalismus in der Welt der bildenden Kunst aufzählt und erklärt. Herausgebracht wurde der Band im Prestel Verlag. Der Prestel Verlag, mit Sitz in München, ist auf Kunst, Architektur und Design spezialisiert. Er veröffentlicht hochwertige Kunstbände und Fachliteratur für ein breites Publikum.

In ihrem Vorwort schreibt die Populärwissenschaftlerin Laura Evans (sie bezeichnet sich selbst als erzählende Wissenschaftlerin), die sich dem Thema an der University of North Texas und bei weltweiten Vorträgen widmet, dass Kunstraub, Kunstfälschungen und dergleichen alles andere als ein Kavaliersdelikt seien. Schließlich würden nur etwa 10 Prozent aller geklauten Bilder wieder auftauchen – viele davon leider ziemlich beschädigt. Kunstwerke sind eben sehr empfindlich und nicht für hastiges Hantieren gemacht. Dazu kommt, dass aus Museen entwendete Bilder ja zuallererst der Öffentlichkeit entzogen werden – es ist also ein Diebstahl an der gesamten Gesellschaft. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen, auch dann, wenn verhältnismäßig sehr wenig Gewalt und Bedrohung ausgeübt wird oder es oft mit politischem Aktivismus (wie wir es von den Klimaktivist:innen der jüngsten Vergangenheit kennen) einhergeht. So weit, so nachvollziehbar.

Zwei irische Aktivisten ließen sich beim Raub von Berthe Morisots „Sommertag“ fotografieren. (Fotocredit: Prestel Verlag)

Gemischte Gefühle

Laura Evans kann allerdings viel besser schreiben als flunkern: Taucht man ein in ihre Welt der Kunstverbrechen, tut man sich noch schwerer, diese zu verurteilen, als man es schon vorher getan hat. Die sympathische Kunsthistorikerin erzählt in relativ einfachen, für ein Nichtfachpublikum gut nachvollziehbaren Worten, dass Leonardos Mona Lisa erst durch den Raub 1911 so richtig berühmt und eine Art Meme wurde, dass die Suffragette Mary Richardson (von der Presse „Slasher Mary“ genannt) mit ihrer Axtattacke (!) auf einen weiblichen Akt von Diego Velázquez 1914 die Freilassung einer anderen Frauenrechtlerin (Emmeline Pankhurst) erwirken wollte. Ein anderer Kunstgauner namens Kempton Bunton stahl mithilfe seines Neffen einen Goya aus der National Gallery in London und wollte mit dem Duke of Wellington die britische Regierung dazu erpressen, die Fernsehgebühren abzuschaffen. In Norditalien klauten Diebe 2019 ein Kreuzigungsbild aus einer Kirche von Pieter Brueghel dem Jüngeren, während sie den Pfarrer bei einer Essensausspeisung wähnten. Der Coup gelang, allerdings war die Pfarre in Castellnuovo Magra vorgewarnt und ersetzte das kostbare Bild durch eine Replik – die Diebe schauten durch die Finger. Nur 56 Sekunden will der Wiener Sicherheitsexperte Robert Mang für den Diebstahl der „Mona Lisa der Skulpturen“, der Sallierea von Benvenuto Cellini, gebraucht haben. Geschnappt wurde der legendäre und bei der Tat angeblich beschwipste Kunsträuber dann durch ein Wertkartenhandy, das er aus Nervosität doppelt benutzte. Es fällt sehr schwer, hier keine Sympathien für die Täter:innen aufkommen zu lassen. Kunst beschäftigt sich eben mit dem echten Leben und auch die Kunstraube sind so vielfältig wie die Menschheit selbst.

Laura Evans (Fotocredit: Michael Vidal)

Trickbetrügereien en gros und en détail

Nach den spektakulären Kunstdiebstählen und Vandalismusfällen, die vom 19. Jahrhundert bis in die aktuelle Gegenwart reichen, berichtet die Autorin im dritten Kapitel über die „Kunst der Kunstfälschung“. Hier präsentiert sich ein sagenhaftes Panoptikum an nerdigen, kunstfertigen und teilweise völlig verrückten Menschen. Das Fälscherpaar Helene und Wolfgang Betracci etwa, die Autorin hier als Bonnie und Clyde mit Pinseln bezeichnet, bauten einen eigenen Kosmos rund um ihre gefälschten Werke von Georges Braque, André Derain, Max Ernst oder Ferdinand Léger auf. Sie verdienten Millionen an ihren gefälschten Bildern und sorgfältig ausgearbeiteten Fake-Provenienzen, bevor sie an einer Tube weißer Farbe ohne korrekte Inhaltsangabe scheiterten. Der Autodidakt Ken Pereny arbeitete extra als Kunstrestaurator, um den Fälschobjekten seiner Begierde näher zu sein und sie genauer studieren zu können. Mit einer feinen Nadel versah er seine Bilder mit feinen Haarrissen und entwickelte eine eigene Technik, um alten Fliegenkot auf historischen Gemälden nachzuahmen. Dem Typus des klassischen Kunstfälschers, einem talentierten, aber verkannten Genie, entspricht der Maler John Myatt, der sich auf das Fälschen von Werken auf Künstler:innen des 19. und 20. Jahrhunderts spezialisiert hatte. Gemeinsam mit seinem Komplizen John Drewe brachte der Teilzeit-Kunstlehrer rund 200 Werke in Umlauf. Geschickt erstellte der Hochstapler Drewe dafür gefälschte Ausstellungskataloge, Kunstbücher, Briefe und Zertifikate und deponierte diese in den Archiven der Museen. Beide wurden geschnappt, verrieten aber nicht, welche Fälschungen aus ihrer Feder noch immer im Umlauf sind. Geschätzt dürften das noch so um die 120 Arbeiten sein, wie Linda Blake schreibt.

Smarte Schlitzohren und Weltverbesserer

Atlas der Kunstverbrechen ist ein kurzweilig, unterhaltsam, sehr menschlich und trotzdem informativ geschriebenes Buch. Die 75 Fälle werden auf zwei bis fünf Seiten erläutert und bieten auch einen kleinen Exkurs in die Kunstgeschichte an. Mit viel Esprit, Wortwitz und einem Hang zu kleinen literarischen Metaphern, der sich vor allem an ihren Kapitelüberschriften bemerkbar macht, beschreibt Laura Evans die unterschiedlichen Kunstverbrechen, die alle möglichen Motivgründe haben können (Geldnot, Liebe, Sucht nach Kunst, Revolution oder schlicht Langeweile) und fast alle von sehr kunstaffinen, kunstfertigen und ziemlich smarten Personen durchgeführt wurden. Kunstraub geht meist recht schnell und diskret über die Bühne – tiefe Recherche, eine Obsession mit Kunst, eine Kenntnis der menschlichen Seele und jede Menge Wahnsinn sind meist die Voraussetzungen. Im Buch wird nur ein einziger Fall beschrieben, bei dem eine Waffe zum Einsatz kam – der Raub aus dem Museu de Arte da Characa do Eu in Rio de Janeiro, 2006. Neben Fotos der Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und natürlich der Kunstverbrecher:innen selbst sind im Band auch weitere Schnappschüsse zu finden, die etwa den Raub am helllichten Tag (z. B. den Diebstahl von Berthe Morisots Sommertag aus der Tate Gallery in London, den zwei irische Aktivisten am helllichten Tag völlig ungestört betrieben) zeigen.

Linda Evans' Werk ist ein wundervoller Hybrid aus einem Coffeetable-Book, einem Geschichtsbuch und einer extrem spannenden Micro-Krimi-Sammlung. Man kann das aufwendig und schön gestaltete Buch von chronologisch vorn bis hinten lesen, aber auch von hinten retour, da jeder Fall für sich abgeschlossen ist. Es bietet eine herrliche Inspiration für den nächsten Museumsbesuch, für das tiefere Eintauchen in bestimmte Epochen samt ihren politischen und künstlerischen Wirrungen und Ausprägungen und ist auch die perfekte Urlaubslektüre für alle, die sich zwischen Sachbuch und Belletristik nicht entscheiden können.

Vermeer-Fälscher Han van Meegeren iin seinem Altelier. (Fotocredit: Koos Raucamp)

Atlas der Kunstverbrechen

Titel: Atlas der Kunstverbrechen, Sachbuch

Autorin: Laura Evans

Verlag: Prestel Verlag

Erscheinungstermin: 26. 02. 2025

224 Seiten

ISBN:978-3-7913-7710-0