steirischer herbst: Wenn Kinder als Soldaten des Friedens Lieder singen, ist der Krieg nicht mehr weit

Kritik: „Nie wieder Friede“ von Helga Lázár (nach Ernst Toller)

Text: Robert Goessl - 02.10.2025

Rubrik: Theater

Manchmal ist die Reihenfolge etwas anders als erwartet: Nachdem sich der steirische herbst heuer das Motto „Nie wieder Friede“ gab, stellt sich heraus, dass es bereits ein Theaterstück von Ernst Toller aus dem Jahr 1934 mit dem gleichen Titel existiert, das auch vom Inhalt her perfekt zum Thema passt. Und nachdem im Text unzählige Figuren vorkommen, entschloss man sich dazu, das Stück mit Puppen umzusetzen und dafür die ungarische Puppenspielerin und Theaterregisseurin Helga Lázár einzuladen. Beides kann man getrost als Glücksgriff bezeichnen.

Im Himmel herrscht Fadesse. Franz von Assisi blickt gelangweilt ins Publikum und Napoleon sitzt lässig da, und ist mit Rauchen und Whiskey trinken beschäftigt. Beide thronen auf Tennis-Schiedsrichter-Stühlen auf der Bühne, während ein namenloser Assistenzengel an Seite für Radioprogramm und Nachrichten aller Art zuständig ist - wenn den beiden mal nach etwas Abwechslung ist. Doch es passiert halt nicht viel. Napoleon wartet auf den nächsten Krieg, er glaubt die Natur des Menschen zu kennen, während Franziskus die Welt in ewigen Frieden wähnt.

Friedliche Voraussetzungen für den Krieg

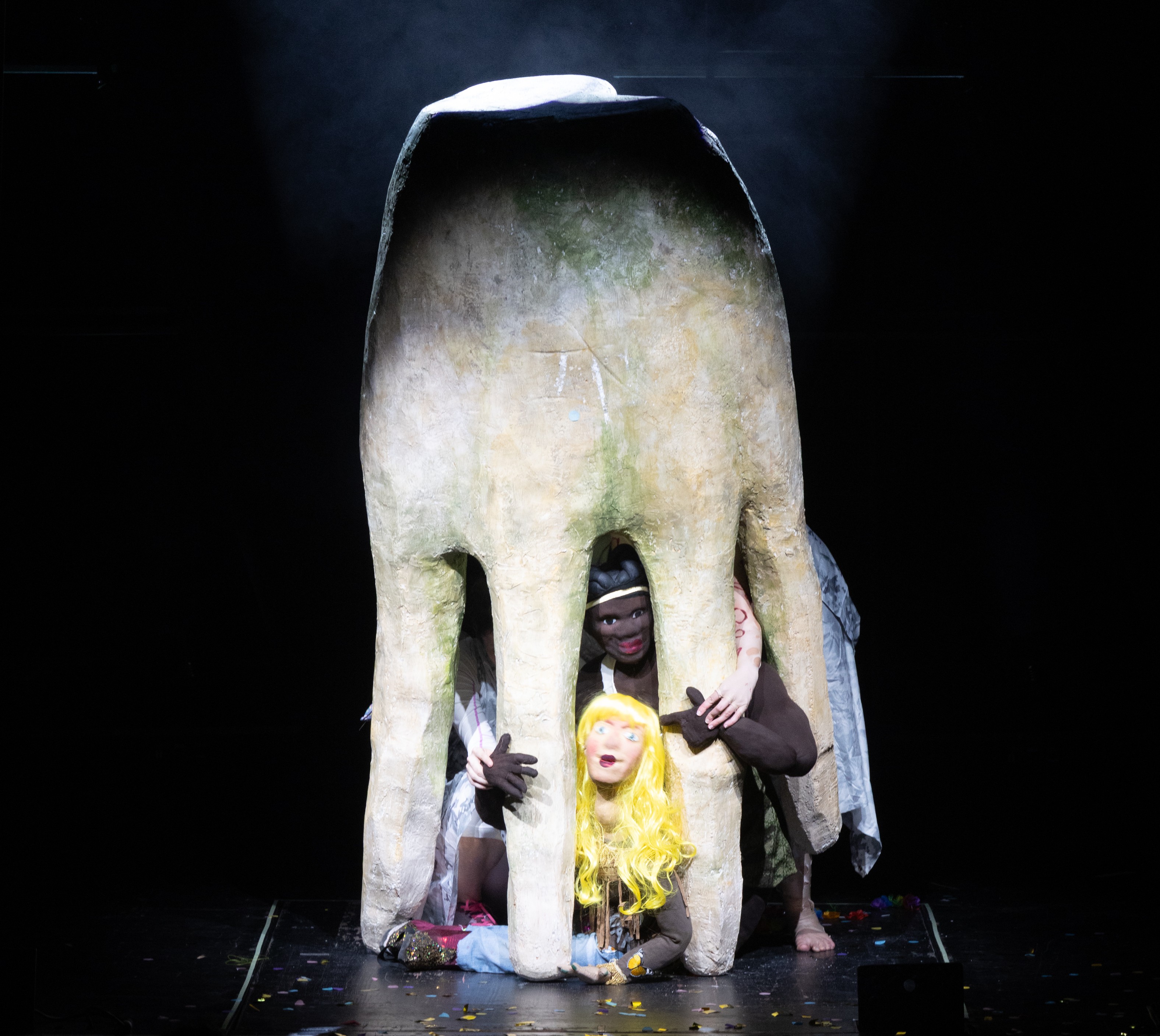

So richtig Spannung soll durch eine Wette aufkommen. Franziskus soll die friedlichste Stadt auf Erden wählen und Napoleon dorthin ein Telegramm schicken, mit der kurzen Nachricht: „Der Krieg ist erklärt“. Die Wahl fällt auf Dunkelstein, ein winziges Steuerparadies, in dem es allen gut geht, weil alle dorthin Geld verschieben, aus Angst, es in ihrem Land bei einem Krieg zu verlieren. Nach dem Absenden des Telegramms begibt man sich zu dritt auf die Erde, um dort mit Puppen Menschen zu spielen. Vor Ort gibt es Massen-Aufmärsche des Friedens, und Kinder singen davon, dass sie Soldaten des Friedens sind. Das wirkt schon etwas seltsam.

Fotocredit: steirischer herbst / Johanna Lamprecht

Die Puppen übernehmen die Macht - oder wer spielt hier gerade?

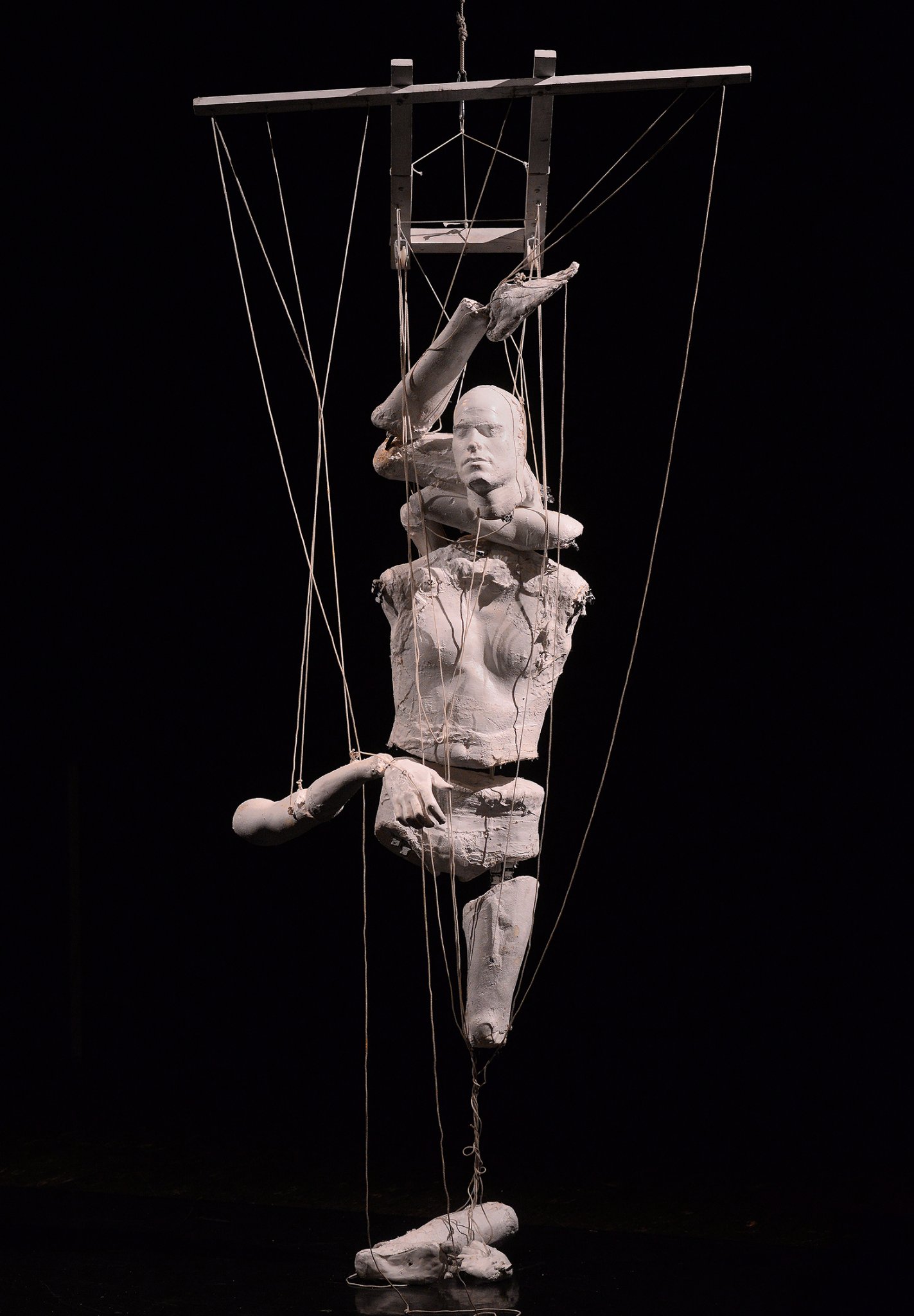

Die Puppen, die dabei verwendet werden, sind höchst unterschiedlich von überlebensgroß bis hin zu einer Handpuppe, die passenderweise den Handlanger für alle Fälle spielt. Massenszenen werden mit Puppenköpfen am Körper der Spieler:innen dargestellt. Und die Hauptpuppenfigur Laban, so etwas wie der Premierminister der Stadt, hat einen abnehmbaren Kopf, was sich noch als wichtig bezüglich der Austauschbarkeit des Führungspersonals erweisen sollte. Die Spieler:innen behalten ihre menschliche Rolle bei, denn beim Spiel mit den Puppen geht es sehr emotional zu. Bevorzugt spielen die beiden Wettkontrahenten die Puppenrollen, mit denen sie sich eher identifizieren können. So über nimmt auch Franz von Assisi am Anfang die Rolle des Laban, der die Hochzeit seiner hübschen Tochter Rahel mit Jakobo, einem Brasilianer, also einem Ausländer, demonstrativ gutheißt. In die Feierlichkeiten der beiden Verliebten platzt das Telegramm der Kriegserklärung.

Fotocredit: Vera Éder

Die Sache nimmt ihren natürlichen Lauf

Und plötzlich ändert sich alles. Emil, der auch in Rahel verliebt ist, übernimmt die Führung in der Stadt aus einer Position der Stärke - er sieht eben seiner Change gekommen von Friseur zu etwas Bedeutenderem aufzusteigen. So wird sein Kopf auf die Puppe des Laban gesetzt und er nun auch von Napoleon gespielt. Von den drei Händlern und Geldwechslern, die sich vorhin an den Frieden mehr oder weniger angepasst haben, wird der neue Zustand positiv gesehen, schließlich kann man auf Gewinne hoffen. Was aber folgt, ist Chaos. Überall werden Spione vermutet, die eignen Felder werden abgebrannt, Menschen werden ins Gefängnis gesteckt, Hinrichtung vollzogen, doch das Volk macht bereitwillig mit, und lässt sich für den Krieg begeistern, auch wenn niemand weiß, dagegen wen eigentlich Krieg geführt wird.

Eine brutale Abrechnung am Ende

Franz von Assisi und Napoleon, der sich bestätigt fühlt, ziehen die Reißleine mit einem weiteren Telegramm, in dem sie das ganze als Missverständnis bezeichnen. Zunächst scheint es, als ob sich alles beruhigt, und jeder, der das Chaos überlebt hat, wieder in seine alte Rolle zurückkehrt, ohne irgendwelche Konsequenzen. Doch für Puppenspieler: innen ist die Sache nicht erledigt. Demonstrativ und durchaus gewaltsam werden die Puppen in eine Grube geworfen – man entledigt sich der Menschen, die man gespielt hat, um am Ende ernüchternd wieder auf dem Tennis-Schiedsrichter-Thron Platz zu nehmen, wo nun auch Franz von Assisi sich rauchend mit Whisky betrinkt.

Fotocredit: steirischer herbst / Johanna Lamprecht

Fazit: Ein zeitloses Spiel von der Vergangenheit in die Zukunft

Das originale Stück wurde stark gekürzt, am Ende zudem das Zerstören der Puppen eingefügt. Insgesamt wirkt die Inszenierung etwas trashig und reduziert, fast wie einst im epischen Theater Bertolt Brechts. Die Kombination aus übersteigerter Puppenspielweise und der Meta-Ebene der Puppenspieler:innen gibt der Aufführung einen besonderen, wenn auch rustikalen Charme vergangener Zeiten. – Als hätte diese Aufführung genauso gut in den 1930er-Jahren stattfinden können. So erscheint dieses selten gespielte Werk als Lehrstück im Brecht’schen Sinn, inszeniert zwischen Farce und Groteske: ein wenig aus der Zeit gefallen, thematisch jedoch zeitlos und gerade jetzt hochaktuell.

„Nie wieder Friede“ von Helga Lázár (nach Ernst Toller) im steirischen herbst

Darsteller: innen: Moritz Ilmer, Lilith Maxion und Hanik Soleimani

Konzept, Regie: Helga Lázár

Bühne, Kostüme und Puppen: Justyna Koeke

Musik: Petra Szászi

Choreografie: Domokos Kovács

Regieassistenz, englische Fassung: Izzy Collie-Cousins

Assistenz Puppenbau: Mali Jafari und Arnie McKenzie

Chor: Grazer Kapellknaben